つくば宇宙理論コロキウム

第56回

Quasi-periodic Eruption の早期段階進化

鈴口 智也 氏

京都大学

要旨

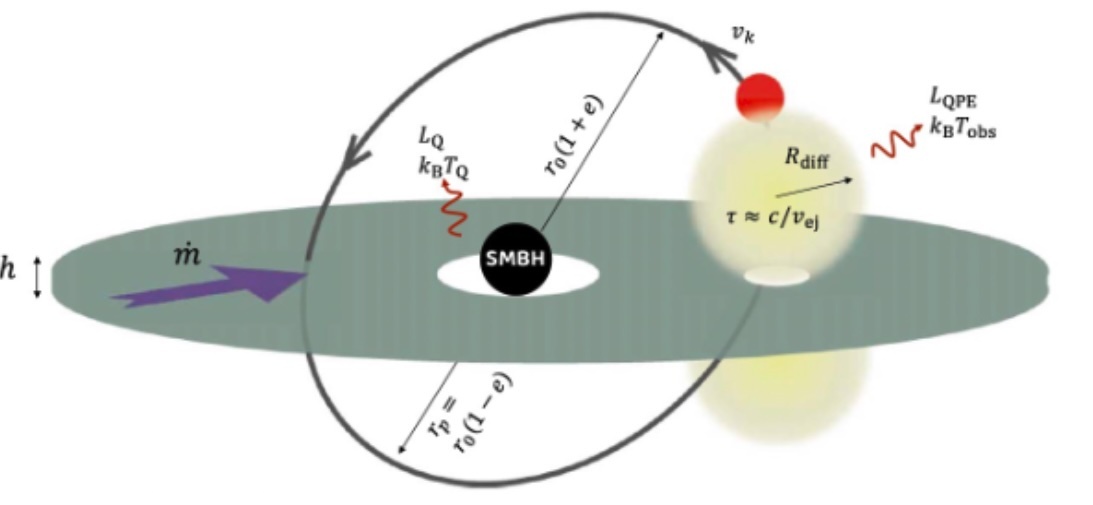

Quasi-Periodic Eruption (QPE) は, 系外銀河の中心付近で X 線の光度曲線が準周期的にバーストを起こす現象である。バースト間隔は数時間から数日程度であり, 継続時間はバースト間隔の10%, ピーク光度は$10^{41-43}\,{\rm erg}\,{\rm s}^{-1}$程度, ピーク時の温度は$100 − 200\,{\rm eV}$ 程度である。この現象の起源として, 中心の超巨大ブラックホールの周囲を公転する星 (Extreme mass ratio inspiral; EMRI) が降着円盤と衝突する際に放射を出す, という説が有力である。最近の観測では, 潮汐破壊現象(Tidal disruption event; TDE) が検出された銀河のフォローアップ観測でQPEが発見されたという報告もあり,降着円盤の起源として,TDE由来の円盤が示唆されている。

このような, 円盤+EMRI系での放射は, Linial & Metzger (2023) で初めて提案された。彼らは円盤として標準円盤のinner regionを仮定してEMRIが円盤面を通過した際に放出される放射の光度や温度を推定し, 観測されたQPEの特徴を説明できると主張した。しかし, Linial & Metzger (2023) のモデルでは定常な標準円盤を考えているため, 円盤の物理量の時間発展を組み込んでいなかった。実際のTDEでは降着率が時間と共に減少し, 円盤の面密度やスケールハイトが時間依存性をもつ。また, TDEの早期段階において降着率は超エディントンであるため, スリム円盤を考えなければならない。

我々は, TDEが起きてから降着率が減衰していく過程と円盤が超エディントン円盤から標準円盤へと遷移していく過程を考慮してQPE観測量の早期段階における時間発展を調べた。その結果, TDEの早期段階では温度が現在観測されているものよりも大きく, よりハードなX線バーストが観測される可能性があることがわかった。このような硬X線バーストは, 軟X線領域でピークをもつTDE円盤に埋もれることなく観測される。また, QPEの継続時間が現在観測されているものと比べて短くなることもわかった。このような継続時間が短いイベントは一般に観測が難しいが, 現在稼働中のNuSTARの感度で, 100Mpc程度の距離にあるイベントなら観測可能であることもわかった。今回のコロキウムではこれらの結果と将来展望について説明することをメインとするが, 時間が許せばよりpreliminaryな結果である,「QPEのマルチメッセンジャー観測可能性」についても議論する。

Ja En

Ja En